장점=이산화탄소 등 방출 없어 온실효과 예방 지구환경보존

단점=발전과정 시 발생 방사선 및 방사성 폐기물 치명적인 문제점)

[에너지단열경제]박장수 기자

화석 에너지를 대체하는 에너지원으로 가장 많이 이용하고 있는 에너지가 원자핵 에너지이다.

핵분열을 이용하여 막대한 열을 발생시키고, 그 열을 이용하여 터빈을 구동하여 발전하는 방식이다.

물을 끓여서 증기를 만들고 이 증기로서 터빈을 돌려 발전을 한다는 점에서는 일반 화력발전방식과 동일하다.

다만 화력발전에서는 물을 끓이기 위한 에너지원으로 석탄을 이용하지만 원자력발전에서는 원자로 내에서의 핵분열반응에 의존한다는 점에서 차이가 난다.

화력발전은 석탄을 미세한 분말로 만들고 이를 보일러에서 연소시키지만, 원자력발전은 우라늄 원자에 중성자를 충돌시켜 핵분열이 일어나게 하는데 이때 핵이 분열하면서 막대한 열이 발생한다.

핵연료봉에 저장된 핵연료의 분열이 일어나면서 연료봉은 뜨거워지고 이 주위로 물을 흐르게하여 뜨거운 증기를 만들어낸다.

이 증기는 터빈을 구동하여 발전기가 돌아가게 하는 원리이다.

원자력발전의 방법은 원자로 형이나 제작회사에 따라 원자로 운전특성이 약간씩 차이가 있기 때문에 주변계통이나 기기가 다른 점이 있지만 어느 것이나 발전의 기본 원리는 같다.

원자력발전의 원리는 핵융합과 핵분열에서 시작된다.

작은 원자핵이 결합하여 더 안정한 큰 원자핵으로 변해가는 것을 핵융합이라고 하고, 큰 원자핵이 분열하여 작은 안정한 원자핵으로 변환되는 것을 핵분열이라고 한다.

핵융합이나 핵분열을 통해 더 안정한 원자핵으로 바뀔 때는 여분의 에너지를 내놓게 된다.

원자핵은 매우 작아서 하나의 원자핵에서 방출하는 에너지는 매우 작다.

그러나 원자핵 분열은 매우 빠르게 그리고 대량으로 진행될 수 있다.

한 개의 우라늄235 원자핵이 분열하면 중성자가 약 2개 정도 나온다.

이 중성자들은 주위에 있는 우라늄235의 원자핵에 흡수되어 다시 이 원자핵을 분열시키는데 이러한 연쇄반응은 매우 빠른 속도로 진행된다.

1그램의 우라늄 속에는 1조의 25억 배에 해당하는 우라늄 원자가 들어 있는데, 이만한 우라늄 원자가 연쇄반응에 의해 모두 분열하는 데는 1백만분의 1초밖에 걸리지 않는다.

이 연쇄반응의 속도를 조절하여 핵반응 시에 나오는 에너지를 평화적으로 이용하는 것이 원자력 발전이다.

원자로에는 중심부에 핵연료가 있다.

핵연료는 천연우라늄(235U가 0.7%)이 235U의 함유율을 3% 정도로 높인 농축우라늄을 가공한 연료소자(Pellet)를 피복관 속에 차곡차곡 채운 후 양단을 용접하여 밀폐한 연료봉을 모아 다발로 만들어 사용하고 있다.

핵연료 내에 존재하는 235U는 적절히 제어된 중성자와 충돌 시 핵분열반응을 일으키며 이 때 많은 에너지와 2~3개의 새로운 중성자를 방출하게 된다.

이들 새로운 중성자가 또 다른 235U와 충돌하여 원자로 내에서는 지속적인 핵분열 연쇄반응이 가능해지게 된다.

핵연료다발의 덩어리를 노심이라고 한다.

노심 주위에는 중성자 누출을 방지하기 위한 반사체가 있고 핵연료집합체 사이사이에는 중성자를 잘 흡수하여 핵분열반응을 조절하는 제어봉이 설치돼 있다.

핵연료봉 사이에 채워진 감속재는 핵분열반응이 용이하도록 중성자 속도를 떨어뜨리게 한다. 감속재는 핵분열 반응 시 방출된 에너지를 흡수하는 냉각재 역할도 겸하게 되는데 현재 원자력발전소에서 주로 사용하고 있는 경수로나 중수로의 경우 감속재 및 냉각재로서 물(경수)이나 중수를 사용하고 있다.

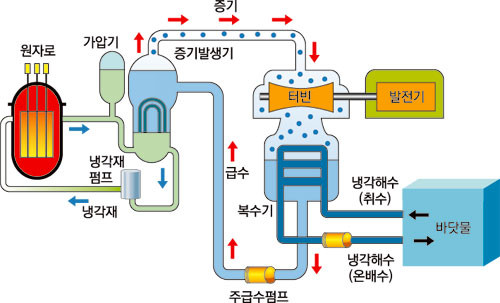

핵연료로부터 많은 에너지를 빼앗은 냉각재는 증기발생기로 보내져 물을 가열하게 되고 그 결과 발생된 증기가 터빈을 돌리게 되며 이 때 터빈에 같이 연결된 발전기에서 전기가 만들어진다.

<원자로 종류>

우리나라 가압수형 대다수, 중수형, 월성 원자력 발전소 사용

원자력발전은 원자로의 특성에 따라 여러 가지 형태로 분류할 수 있다.

우선 핵분열반응에 의한 핵분열로와 핵융합반응에 의한 핵융합로로 크게 나눌 수 있는데, 일반적으로 상용화되고 통념화된 원자력발전 방식은 핵분열로를 가리키고, 핵융합로는 꿈의 원자로라고 불릴 만큼 아직은 기초 연구개발 단계이다.

핵분열반응에 사용되는 중성자의 에너지에 따라 고속증식로 또는 열중성자로로 나눈다.

열중성자로 가운데 중성자의 에너지 감속을 위한 감속재 종류에 따라 경수로·중수로·흑연로로 나눈다.

핵분열반응 결과 방출되는 에너지를 냉각시키기 위한 냉각재의 비등 여부에 따라 우리에게 익숙한 가압형 원자로 혹은 비등형 원자로 등으로 구별한다.

핵분열 시에 나오는 중성자는 빠른중성자이다.

빠른중성자는 효과적으로 우라늄235 원자핵에 흡수되어 연쇄반응을 일으킬 수 없다.

연쇄반응을 일으키도록 하기 위해서는 중성자의 속도를 감속시키는 감속재가 필요하다.

감속재는 중성자와의 충돌로 중성자의 속도는 감속시키면서도 중성자를 흡수하지 않는 물질이어야 한다.

감속재로는 물이나 흑연이 주로 사용되고 있다.

경수로에서는 보통의 물인 경수가 감속재로 쓰이며 농축된 우라늄235가 연료로 사용된다.

경수로의 연료로 사용되는 농축 우라늄을 만들기 위한 우라늄 농축 기술은 상당히 어려운 기술이어서 농축된 상태 또는 가공된 상태의 연료를 외국으로부터 수입해야 하는 어려움이 있다.

중수로에서는 감속재로 중수를 사용한다.

중수는 물 분자의 수소가 보통의 수소가 아닌 중수소로 이루어진 물을 말한다.

수소의 일정 비율은 중수소로 보통의 물속에도 약 0.015%의 중수가 포함되어 있다.

물속에서 이 중수만을 가려내어 감속재로 사용하는 것이 중수로이다.

흑연로에서는 감속재로 흑연이 사용된다.

중수로와 흑연로에서는 연료로 농축하지 않은 천연 우라늄을 가공하여 사용한다.

원자로 중에는 핵발전을 하면서 새로운 연료를 만들어내는 원자로가 있다.

이러한 원자로가 본격적으로 사용되게 되면 연료 문제를 쉽게 해결할 수 있어 이런 원자로를 꿈의 원자로라고 부른다.

연료를 사용하면서 발전을 하고 이 과정에서 다시 연료를 생산할 수 있는 이러한 원자로를 증식로라고 한다.

증식로에서는 우라늄235가 분열하면서 내놓은 중성자의 일부를 연료로 사용하지 않는 우라늄238이 흡수한 후 베타 붕괴를 두 번 한 후 플루토늄239가 생산된다.

플루토늄은 매우 강한 방사능을 가지고 있어 원자폭탄의 원료로도 사용될 수 있으며 원자로의 연료로도 사용할 수 있다.

발전을 하는 동안에 원자로 안에서 만들어지는 플루토늄은 우라늄238에서 우라늄235를 분리해내는 것보다 훨씬 용이하게 화학적인 방법으로 우라늄에서 분리해낼 수 있다.

핵연료로 사용하고 난 폐기물 속에서 플루토늄을 분리해내면 새로운 핵연료로 사용할 수도 있고 핵폭탄도 만들 수 있다.

사용 후 핵연료에서 플루토늄 또는 연료로 사용되고 남은 우라늄235를 추출해내는 것을 핵연료 재처리라고 한다.

농축 우라늄을 연료로 사용하는 경수로보다 우라늄238이 더 많이 포함된 천연 우라늄을 연료로 사용하는 중수로에서 더 많은 플루토늄이 생산되기 때문에 핵확산 문제를 다룰 때 항상 거론되는 원자로이다.

증식로에는 우라늄238이 플루토늄239로 변하는 증식로 외에 토륨232가 중성자를 흡수하여 방사성이 있는 우라늄232로 변하게 하는 증식로도 있다.

가. 흑연 감속로

흑연을 중성자 감속재로 사용한 원자로이며, 경수로에 비해 매우 적다.

현재 사용 중인 노형은 RBMK와 AGR이다.

나. 마그녹스, 개량 가스냉각로(AGR)

영국에서 개발한 가압 이산화탄소 냉각형 원자로로 현재 가스 냉각형 원자로는 오직 영국에서만 쓰인다.

다. 흑연감속 비등경수 압력관형 원자로(RBMK)

체르노빌 원자력 발전소사고 기종이자, 세계 최초로 전력망에 전력을 올린 원자로.

라. 페블베드 원자로

현재 개발 중인 4세대 원자로로, 일반적인 연료봉 형태가 아니라 흑연 감속재가 우라늄등의 연료를 감싸고 있다.

마치 테니스 공처럼 생긴 연료(TRISO)를 무더기로 쌓아서 사용하며, 이 공모양의 연료들은 시간이 흐를수록 점점 원자로 아래로 내려가 고갈될때 쯤 원자로 밖으로 배출된다.

따라서 기존 원자로처럼 연료봉의 교체를 위해 원자로를 정지할 필요가 없고 냉각재로 더 이상 끓어서 폭발할 염려가 없는 가스 냉각재를 사용하는 특성상 안전성이 높아 미국, 러시아, 일본, 중국 등 여러 국가에서 이 방식에 기반한 노형을 개발 중이며 4세대 원자로 중 가장 실용화에 가까운 노형이다.

마. 비등수형 원자로

Boiling Water Reactor, BWR 원자로에서 직접 물을 끓여서 터빈을 돌리는 방식이다.

현재 대한민국에선 존재하지 않으며, 독일, 일본 등에 위치해 있다.

후쿠시마 원자력 발전소의 노형이다.

터빈과 원자로가 직결되어 있기에 방사능 누출에 많이 신경써야 한다.

가압수형 원자로보다 늦게 나왔으며, 특성상 기술이 있어도 무기화하는 게 힘들다.

바. 가압수형 원자로

Pressurized Water Reactor, PWR. 원자로와 발전계통이 서로 분리되어 있다.

원자로 계통(1차 계통)내에서 냉각재로 순환하는 물에 120기압가량의 압력을 가해 끓지 않도록 만들고 터빈 발전용 증기 발생기를 원자로 외부에 설치하는 방식이다.

방사선 차폐면에선 격납용기 안에서만 방사능이 유지되기에 격납용기를 나가는 비등수형 원자로보다 훨씬 우월하다.

압력 덕에 물의 끓는점이 높아 냉각재가 더 많은 열을 수용할 수 있기 때문에 비등수형에 비해 출력도 더 높일 수 있으나 원자로의 열을 간접적으로 받는 형태라 열효율은 떨어진다.

사. 중수 감속로

비싼 중수를 감속재로 사용하는 원자로로, 천연 우라늄을 집어넣어도 된다.

사용 후 경수로 연료를 장전해 넣어도 가동된다.

중수의 중성자 흡수율이 경수보다 적기 때문에 가능하다.

현재 중수를 사용한 원자로 중 대표적인 건 캐나다에서 개발한 CANDUd로 현재 월성 원자력 발전소에서 가동 중이다.

<원자력발전의 장단점>

원자력발전소 안전사고 지구적인 재앙 초래

연료비 싸고 발전소 수명 긴 경제성에도 사회적비용 부담 논란

원자력발전방식은 다른 발전방식에 비해 초기 건설비용이 높은 편이나, 연료비가 싸기 때문에 발전소의 긴 수명기간을 통해 볼 때 발전비용이 적게 드는 편이다.

보통 발전원가는 건설비를 포함한 고정비, 연료비 및 운전유지비를 고려하여 계산하는데 원자력 발전원가에는 수명 후 발전소 처리비용, 사용 후 연료처리비용 및 방사성폐기물 처분비용 등도 함께 산정하고 있다.

원자력발전의 경우 건설비는 상대적으로 많이 들지만 연료비가 적게 든다.

향후 고속증식로와 핵융합로의 기술이 발전하여 실용화되면 우라늄자원을 재활용 할 수 있기 때문에 우라늄 고갈문제도 염려할 필요가 없다.

원자력발전은 화석연료를 태울 때 나오는 이산화탄소·아황산가스·질소산화물 등 유해물질이 거의 방출되지 않기 때문에 온실효과나 산성비로 인한 생태계 위협 요인들을 제거할 수 있어서 지구환경보존 측면에서도 효율적이다.

기술의 특성상 최첨단 기술이 종합되어야 하는 기술집약형 발전방식이므로 과학 및 관련산업의 발달을 크게 촉진시킬 수 있는 장점도 있다.

이러한 원자력발전의 장점에도 불구하고 발전과정에서 필연적으로 발생되는 방사선 및 방사성 폐기물은 지구환경과 인체에 매우 치명적인 문제점을 지니고 있다.

원자력발전소에서 발생하는 안전사고는 지구적인 재앙을 불러올 수 있다.

구 소련의 체르노빌 발전소의 사고와 미국 스리마일 섬 발전소, 일본 후쿠시마 발전소의 사고는 원자력발전의 위험성을 잘 보여주고 있다.

핵발전소의 안전관리를 위한 기술개발이 지속되어야 하며, 또한 발전이후 핵폐기물을 안전하게 관리하고 처리·처분해야 하기 때문에 필수 안전장치 설치에 따르는 추가비용이 발생한다.

여기에 독성이 강하고 수명이 긴 고준위방사성폐기물(사용 후 핵연료)을 장기간 안전하게 관리해야 하는 점 등이 문제다.

원전 건설 과정이나 원전 폐기 후 주민과의 갈등에서 비롯되는 비용 등 사회적 비용의 증가도 부담이다.

<원자력발전소>

원자력발전소는 보통 100개 이상의 개별적 기능을 가진 계통으로 구성된다.

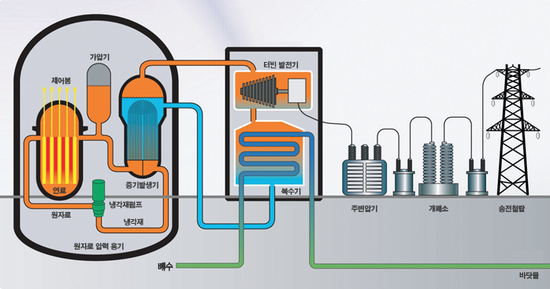

이들은 크게 원자로를 중심으로 한 핵증기공급계통(NSSS:Nuclear Steam Supply System)과 증기를 공급받아 발전기를 돌리는 터빈·발전기계통, 그리고 기타 부수설비로 구분된다.

현재 한국 원자력발전소의 주종을 이루고 있는 가압경수로형 발전소를 살펴보면 원자로를 중심으로 한 1차 계통, 증기발생기, 터빈, 발전기 및 복수기를 포함한 2차 계통, 사고에 대비한 공학적 안전설비계통, 송배전계통, 계측제어계통, 기타 보조계통들로 구성되어 있다.

세계적으로는 2017년 기준 30개국에서 449기의 원자력발전소를 운전하고 있고 발전량은 39만 2238MW(메가와트)에 달한다.

건설 중이거나 계획 중인 것을 합하면 모두 42개국, 224기로 총용량은 23만 761MW가 된다.

원자력발전소의 역사는 1942년 12월 E.페르미가 핵분열 연쇄반응을 발견한 이후, 1954년 6월 러시아에서 세계 최초의 원자력발전소인 오브닌스크(OBNINSK:흑연감속형원자로 5MW)가 가동되기 시작했다.

1956년 10월 영국에서는 CALDER HALL-1(기체냉각형원자로, GCR:60MW) 원자력발전소가 가동되었고, 미국에서는 1957년 12월 SHIPPINGPORT(가압경수형원자로, PWR:100MW)가 상업운전을 개시하였다.

우리나라는 1962년 3월 TRIGA MARK-2 연구용 원자로(열출력 100KW)가 가동된 이후 1978년 4월 고리(古里)1호기(가압경수형원자로:587MW)가 최초로 상업운전을 개시하면서 본격적인 원자력시대를 열었다.

우리나라의 경우 전력공급의 25%가 원자력 발전이다.

총 23기의 발전소가 있으며 현재 가동되는 원자력 발전기의 총 생산 전력은 약 2,153만 kW에 달한다.

문재인 정권 취임 이후로 원자력 발전 비율을 줄이자며 탈원전의 목소리가 나오고 있다.

·고리 원자력 발전소 (가동 중, 1971년 11월 착공. 부산광역시 기장군과 울산광역시 울주군에 걸쳐 위치해 있다.)

·월성 원자력 발전소 (가동 중, 1977년 10월 착공. 경상북도 경주시에 위치해 있다.)

·한빛 원자력 발전소 (가동 중, 1981년 12월 착공, 옛 이름은 영광 원자력 발전소. 전라남도 영광군에 위치해 있다.)

·한울 원자력 발전소 (가동 중, 1982년 3월 착공, 옛 이름은 울진 원자력 발전소. 경상북도 울진군에 위치해 있다.)

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]