바이오베이스, 산화생분해성 플라스틱 매립 시 플라스틱 물질 그대로 남아

썩는 생분해성 플라스틱도 요건 맞춘 매립장 없어 단순 소각 폐기

심각해지고 있는 플라스틱 쓰레기 문제 해결 위해서는 폐기 관리 강화해

<친환경 표지 인증 받은 상당수 플라스틱 규정상만 친환경 실질 친환경 아니다>

친환경 환경표지 인증을 받은 바이오 플라스틱 제품 대다수가 소비자가 느끼는 체감과 달리 제대로 재활용 되지 못하고 폐기 처리 되고 있다.

더구나 가장 환경 친화적인 제품인 썩는 생분해성 플라스틱도 썩히지도 못하고 소각시키는 것으로 드러나 제품 생산의 의미가 없는 것으로 나타났다.

코로나19 확산 후 비대면 영향으로 플라스틱 쓰레기는 지속적으로 늘고 있다.

환경부 집계에 따르면 지난해 국내 플라스틱 생활폐기물 발생량은 전년보다 109만t(14.6%) 늘어난 853만여t이다.

문제는 폐플라스틱은 증가하고 있지만 재활용되는 제품은 몇 종류에 한정되고 대다수는 소각 등 단순 폐기하고 있다.

특히 친환경 표지가 표시된 제품 대다수도 실질적으로는 재활용되지 않거나 썩지 못해 친환경제품 표시를 무색하게 하고 있다.

환경표지제도는 같은 용도의 다른 제품에 비해 ‘제품의 환경성’을 개선한 경우 그 제품에 환경표지를 표시한다.

소비자에게는 정확한 제품의 환경정보를 제공하여 환경표지 제품 선호를 유도한다.

기업에게는 소비자의 친환경적 구매욕구에 부응하는 환경 친화적인 제품과 기술을 개발하도록 유도하여 지속 가능한 생산과 소비생활을 이루고자 하는 것이다.

제품의 환경성이란 재료와 제품을 제조·소비·폐기하는 전 과정에서 오염물질이나 온실가스 등을 배출하는 정도 및 자원과 에너지를 소비하는 정도 등 환경에 미치는 영향력의 정도를 말한다.

1979년 독일에서 처음 시행돼 현재 EU, 캐나다, 미국, 일본 등 40여개 국가에서 시행되고 있으며, 우리나라는 1992년 4월부터 시행하고 있다.

이 같은 취지에 맞춰 플라스틱 생산 기업들은 친환경을 표방하며 지속적으로 제품을 내놓고 있다.

하지만 상당수가 선전과 달리 재활용이 거의 불가능한 비친환경제품이다.

현재 '친환경적'이라고 불리는 플라스틱 가운데 바이오베이스 플라스틱(Bio based plastics)이 대표적이다.

일반적인 플라스틱에 옥수수·사탕수수 등의 추출 물질을 섞어 만든다.

플라스틱에 화학 물질인 산화 생분해제를 섞어 만드는 산화생분해성 플라스틱(Oxo-Biodegradable plastics)도 있다.

여기에 땅에 매립되면 미생물에 의해 100% 분해되는 생분해성 플라스틱(Biodegradable plastics) 제품도 있다.

최근 국내 대기업들이 가장 활발하게 뛰어 든 분야가 바이오베이스 플라스틱이다.

‘바이오매스’라 불리는 식물성 재료와 석유로 만든 화학물질을 섞어 만든다.

실례로 바이오베이스 플라스틱으로 만든 ‘Bio-PET’는 합성수지와 식물성 재료인 바이오매스를 섞었다.

합성수지가 덜 들어가니 제조 과정에서 오염물질 배출량이 낮다.

바이오베이스 플라스틱을 만드는 데 사용하는 식물성 재료를 쉽게 구할 수 있는 것도 장점이다.

옥수수나 사탕수수는 물론 볏짚, 왕겨, 옥수숫대 등 버려지는 식물의 부산물도 재료로 활용할 수 있기 때문이다.

썩는 플라스틱에 비해 내구성이 뛰어나고 생산 단가도 낮다.

일반 플라스틱과 비교해 내구성과 생산 단가가 비슷한 수준이다.

문제는 친환경 성분을 20% 이상 섞어 친환경 제품으로 구분되지만, 나머지 대다수 성분은 일반 플라스틱이다.

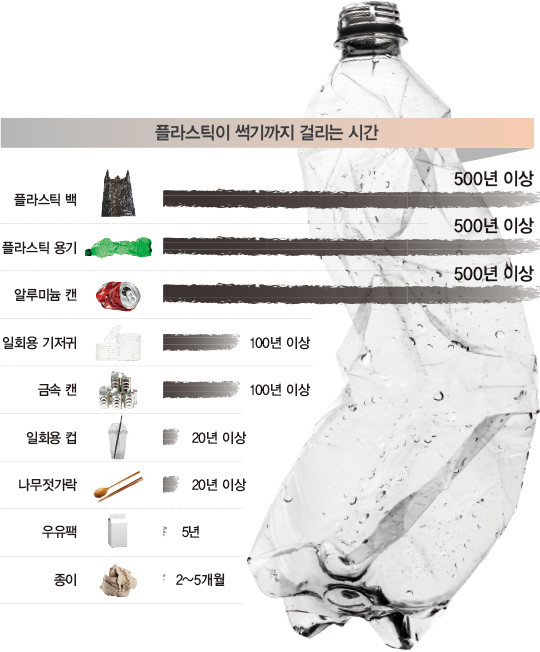

땅에 묻히면 바이오매스 부분만 분해되고 나머지 플라스틱은 남게 된다.

소재가 두 개 이상 섞여 실질적 재활용도 안 된다.

사용 후 제품을 녹여 다시 같은 재질의 제품을 만드는 재활용이 불가능한 것이다.

바이오 베이스 제품들은 옥수수나 사탕수수 등 소재는 물론 20%, 30% 등 바이오매스 함량도

다르다.

산화 생분해 제품도 마찬가지다.

산화생분해성 플라스틱은 폴리프로필렌(PP) 같은 석유계 플라스틱에 산화 생분해 촉진제를 섞어 만든다.

폐기 시 플라스틱을 빛이나 열로 분해하는데 맨 마지막에는 미세 플라스틱이 남는다.

눈으로는 안 보이나 유해한 미세플라스틱을 남기게 되는 것이다.

썩는 플라스틱인 생분해성 플라스틱은 탄소 중립 정책에도 근접하고 친환경적 제품이나 아직까지는 실질적으로 친환경 제품 역할을 하지 못하고 있는 상황이다.

대표적인 일회용 빨대는 생분해성 플라스틱 종류인 옥수수 전분으로 만든 PLA 등을 사용한다.

문제는 국내의 생분해성 플라스틱 제품들이 매립돼 썩어 없어져야 하는데 현실은 그렇지 못하다.

현 분리수거 제도에서는 생분해성 플라스틱이 들어간 제품들을 비닐 재활용이 아니라 일반 쓰레기에 버리고 있다.

일반 쓰레기와 함께 대부분이 소각된다.

생분해성이지만 생산 취지와 전혀 맞지 않는 형태로 폐기 처리되고 있는 것이다.

이유는 분해를 시킬 수 있는 조건을 가진 매립지가 없기 때문이다.

생분해 플라스틱은 상온에서 썩지 않고 58℃가 넘는 곳에서 90시간 이상이 지나야 썩기 시작한다.

퇴비와 미생물 등 일정 조건을 맞출 때 180일 이내 90% 이상 분해된다.

일반 플라스틱보다 떨어지는 내구성도 문제다.

온도와 충격에 예민해 사용처가 상대적으로 적고 일반 플라스틱에 비해 잘 부서지니 재활용도 불가능한 단점을 지니고 있는 것이다.

또 썩는 플라스틱은 대부분 옥수수, 사탕수수 등에서 추출한 녹말을 이용해 만든다.

사람이 먹는 곡물로 만들기 때문에 생산량을 늘리려면 산림을 없애고 농경지를 넓혀야 해 환경 파괴를 일으키게 된다.

<플라스틱 제품 생산 기업들 환경 친화 내 걸지만 제도의 취지와 전혀 다른 제품 생산>

결국 현재까지의 친환경 플라스틱은 실질적으로 친환경에 크게 도움이 되지 못하고 있는 것이 현실이다.

점점 심각해지고 있는 플라스틱 쓰레기 문제 해결을 위해서는 실질적 재활용이 중심이 된 친환경적 폐기에 역점을 두어야 한다는 지적이다.

플라스틱을 줄인다는 미명하에 친환경 제품을 만들고 있지만 전혀 실질적인 재활용이 되지 못해 전체 플라스틱 생산량을 늘리고 있다.

친환경 플라스틱에 대한 정확한 규제와 제도 보완을 통해 플라스틱 쓰레기 문제를 해결해야 할 것으로 보인다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]