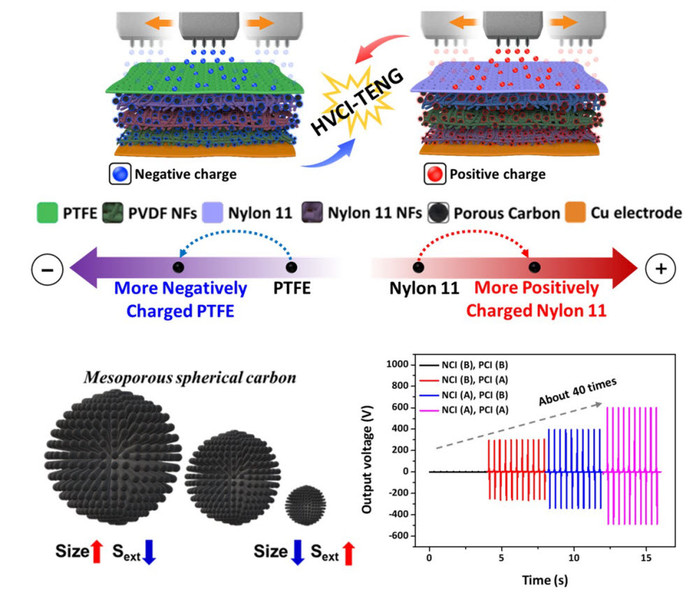

마찰전기 전극에 전하를 주입하여 저장하는 개략도(위)와 입자 크기와 외부 비표면적 간 관계(아래 왼쪽)/GIST 제공

광주과학기술원(GIST) 박찬호 에너지융합대학원 교수와 박종진 전남대 고분자융합소재공학부 교수팀이 공동으로 마찰전기 서열을 손쉽게 바꿀 수 있는 방법을 개발했다.

마찰전기 발생 소재의 마찰 표면을 더 많은 양(+)의 기전력과 음(-)의 기전력을 가질 수 있는 상태로 변환시켜 40배 높은 효율로 전기에너지로 전환하는 기술이다.

다공성 탄소 소재를 활용해 주변에서 버려지는 마찰전기나 정전기를 실제 활용할 수 있는 전기로 수확할 수 있는 디바이스를 제조한 만큼 앞으로 웨어러블 디바이스에 적용될 수 있다는 평가를 받고 있다.

마찰전기 에너지는 서로 다른 물질이 마찰할 때 대전 현상에 의해 양전하와 음전하로 분리된다.

마찰전기 저장 효율 증가에는 전극 표면에서의 전하 손실 방지와 전극 중심부로 전하를 이동시키는 과정이 필요하다.

연구팀은 다공성 탄소 외부 비표 면적이 클수록 전하를 잘 붙잡고 작을수록 전하 이동이 빨라지는 현상에 주목했다.

외부 비표 면적을 변화시킨 다공성 탄소 세 종류를 적층해 전하 이동을 제어함으로써 마찰전기 저장 효율을 향상시켰다.

결과는 기존보다 약 40배 향상된 출력 전압이 나타났다.

기존 다공성 탄소를 사용하지 않은 마찰전기 발전기의 경우 15.2V이지만 600V의 고 출력 전압을 얻을 수 있었다.

다공성 탄소를 이용해 마찰전기 발전기 재료 내부에서의 전하 이동과 저장 현상도 설명해 후속 연구에서 다양한 소재 개발, 재료 구성의 가능성을 열었다.

기존 마찰전기 에너지 하베스팅 연구는 단순한 표면 화학구조의 변화나 물리적인 표면적 향상에 그치고 있는 상황이다.

연구팀은 이번 다공성 소재 개발로 다양한 마찰전기 기반의 에너지 수확 시스템에서 높은 효율의 에너지 발생 효율을 기대할 수 있다는 입장이다.

향후 웨어러블 디바이스에 필요한 자가 발전 소재로 응용 가능한 핵심 소재가 될 것으로 전망하고 있다.

연구 결과는 재료 분야의 국제 저명 학술지인 ‘스몰메소즈(Small Methods)’ 전면 내부 표지 논문(Inside Front Cover)으로 5월 18일 게재됐다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]