에너지원 고갈 없고 무공해 재생에너지

단점, 조석 간만의 차가 큰 지역으로 한정, 시설비용 비싸고 생태계 파괴 우려

[에너지단열경제]박장수 기자

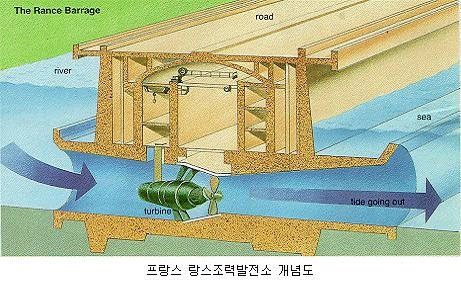

조수 간만의 수위 차를 이용해 수력발전과 마찬가지로 위치에너지를 운동에너지로 바꾸어 전기를 생산하는 발전 방식이다.

조석발전으로 불리기도 한다.

바닷물이 들어오는 밀물 때는 밀물의 힘으로, 빠져 나가는 썰물 때는 가두어 둔 물을 방류 시키며 낙차를 이용해 수차발전기(터빈)를 돌리는 것으로 수력발전과 같은 원리로 전기를 생산한다.

조석간만의 차가 큰 강 하구나 만을 방조제로 막고 발전기를 설치한 뒤, 밀물 때 해수가 들어오면 수문을 열어 방조제 안에 물을 가둔 뒤 수문을 닫는다.

썰물이 되면 수문을 열어 가둬 두었던 물을 방류해 발전기의 터빈을 돌리게 된다.

이는 물이 한꺼번에 방류되면서 발전기의 터빈을 돌려 전력이 생산되는 원리로, 해양에너지에 의한 발전방식 중에서 가장 먼저 개발됐다.

조력발전은 한쪽 방향 발전인 단류식과 양쪽 방향 발전인 복류식으로 구분된다.

또 발전 시기가 밀물인지 썰물인지에 따라 다시 창조식과 낙조식으로 분류된다.

창조식은 밀물 시 외해와 물을 가두어 두는 장소인 조지의 수위차를 이용해 발전을 하고 썰물 시 조지의 물을 방류하는 발전 방식이다.

낙조식은 밀물 시 조지를 채운 후 썰물 시 조지와 외해의 수위차를 이용하여 발전하는 방식이다.

조력발전의 주기는 썰물발전과 밀물발전으로 이루어진다.

프랑스의 랑스강 하구에 있는 조력발전소의 경우, 수문을 닫아 밀물 때 들어왔던 물을 내만에 가득 채워 썰물 때에 낮아진 해면으로 가둔 물을 떨어뜨려 24개의 터빈 발전기를 돌려 전기에너지로 전환한다.

밀물 때에도 발전기를 돌릴 수 있으나 수위 차가 썰물 때보다 작아 썰물발전보다 발전효율이 낮다.

해양에너지를 응용한 발전 방식 중 가장 먼저 개발되었으며, 중세 유럽에서는 조류로 수차를 가동시켜 발생하는 동력으로 제분소를 운영하여 옥수수나 밀을 빻기도 하였다.

조력발전은 조석 간만의 차가 큰 지역으로 한정되어 입지조건이 까다롭다.

조위(조류 수위)의 변화가 균일하지 않거나 조위가 일정한 시간대에서는 발전가동이 어렵고 시설 기반 비용이 비싸다는 단점이 있다.

최근에는 갑문 안쪽의 해양 생태계에 끼치는 영향 때문에 많은 나라에서 조력발전에 대해 회의적인 시각을 지니고 있다.

갑문 안과 밖의 바닷물 소통량이 작다보니 식물성 플랑크톤의 급증으로 인한 먹이 사슬 변화, 염분의 농도변화를 초래한다.

물고기가 둑을 자유로이 오갈 수 없어 생태계의 혼란도 우려되고 있다.

강어귀에 침전물이 늘어나 생태계와 발전 모두에 악영향을 끼칠 수도 있다.

하지만 수력발전과 마찬가지로 에너지원이 고갈될 염려가 없는 재생에너지이며, 공해의 원인이 되지 않기 때문에 미래 에너지원임은 분명하다.

효율이 좋은 조력발전소를 만들기 위해서는 조석 간만의 큰 차이와 함께 저수 용량이 큰 저수지를 만들 수 있어야 한다.

이 때문에 조력 발전 개발이 가능한 국가는 영불해협, 남북 아메리카, 중국, 러시아, 한국 등으로 한정되어 있다.

현재 조력발전소가 가동중인 나라는 프랑스의 랑스(1967년 완공, 용량240000kW), 러시아의 키슬라야(1968년 완공, 용량800kW), 캐나다의 아나폴리스(1986년 완공, 용량20000kW), 중국의 지앙시아(1980년 완공, 용량3000kW) 등이다.

우리나라는 서해의 인천만(8.1m), 아산만(6m), 가로림만(4.7m), 천수만(4.5m) 등이 조력발전에 적합한 지역으로 꼽히고 있다.

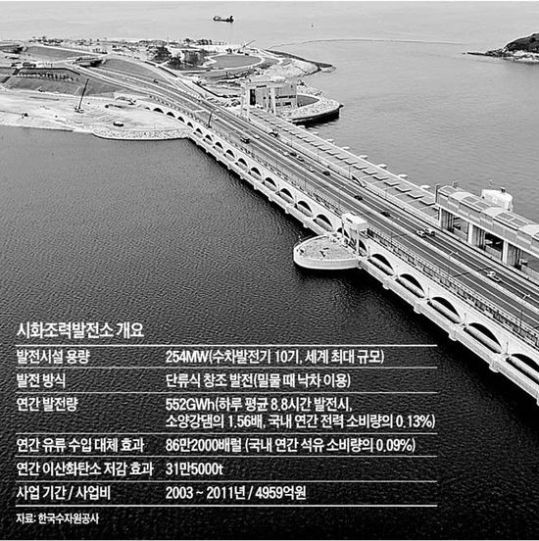

현재 우리나라는 한국수자원공사가 시화호 방조제에 국내 최초이자 세계 최대 규모인 시화호 조력발전소를 건설하여 2011년 11월부터 본격적인 전력 생산을 하고 있다.

50만 명에게 공급이 가능한 하루 25만 4000kW의 전기를 생산할 수 있어 기존 최고 규모인 프랑스의 랑스발전소보다 더 많은 전력 생산이 가능하다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]