울산과학기술원(UNIST) 신현석 교수 연구팀이 세계 최초로 차세대 고집적 반도체에 사용되는 육방정계 질화붕소(hBN) 단결정을 여러 층으로 합성할 수 있는 기술을 개발했다.

육방정계 질화붕소는 전하 트랩, 전하 산란 같은 기능 저하를 막을 수 있는 유일한 2차원 절연체 소재다.

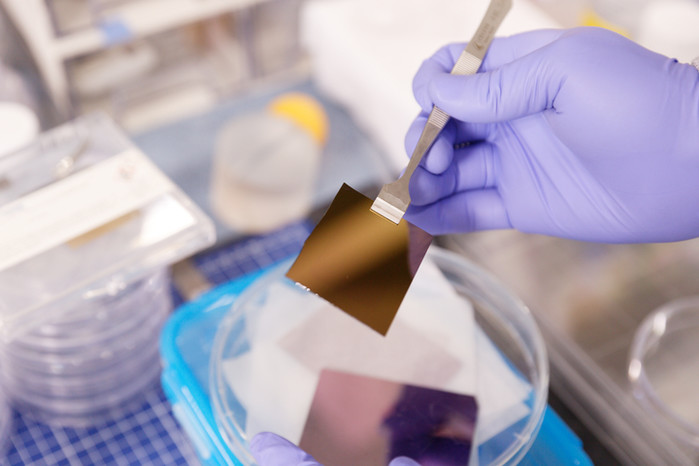

연구팀은 합성에 필요한 재료의 농도를 조절하는 새로운 합성 방식을 통해 두께 조절이 가능한 단결정을 합성했다.

난제였던 반도체 소자에 쓸 수 있을 만큼 적절한 두께를 갖는 단결정 형태로 합성하는 기술을 개발한 것이다.

그동안 상용화가 가능한 큰 크기의 육방정계 질화붕소를 합성한 사례는 있었지만 단결정을 다층 박막 형태로 합성한 것은 세계 최초다.

차세대 고집적 반도체는 실리콘을 2차원 반도체 소재인 이황화몰리브덴(MoS2) 등으로 바꿔 전류누설, 발열 등의 문제를 해결하고 칩의 집적도를 높인다.

문제는 고집적 반도체가 이황화몰리브덴이 웨이퍼에 직접 닿게 되면 전하가 갇히는 전하 트랩 현상이 발생한다.

웨이퍼와 이황화몰리브덴을 물리적으로 분리할 절연체가 필요할 수 밖에 없다.

전하 산란을 막기 위해 절연체 소재 또한 이황화몰리브덴과 동일한 2차원 소재로 써야한다.

2차원 소재는 구성 원자끼리 2차원 평면 형태로 연결돼 실리콘과 같이 3차원 구조 소재에서 문제가 될 수 있는 전하 산란이 발생하지 않는다.

다만 2차원 절연체 소재를 반도체 소자에 쓸 수 있을 만큼 적절한 두께를 갖는 단결정 형태로 합성하는 기술 개발이 필요하다.

연구팀은 새로운 합성 방식으로 두께 조절이 가능한 육방정계 질화붕소 단결정을 합성해 냈다.

육방정계 질화붕소는 반도체는 물론 수소연료전지 전해질막, 차세대 이차전지 전극소재, 양자 광원 등 향후 다양한 형태로 이용될 것으로 예상되고 있다.

이러한 상황에서 이번 연구는 기존 고집적 반도체의 물리적 한계를 해결해 이를 실용화하는 소재 합성 기술로 평가를 받고 있다.

연구 성과는 국제학술지 네이처에 6월 2일 게재됐다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]