[에너지단열경제]안조영 기자

폐기물을 처리하면서 전기도 생산할 수 있는 차세대 에너지원인 미생물 연료전지의 상용화 난제를 해결할 연구성과가 나왔다.

광주과학기술원(GIST) 장인섭 교수 연구팀은 미생물 연료전지 실용화의 걸림돌 가운데 하나인 전압역전 현상을 극복할 방안을 제안했다고 밝혔다.

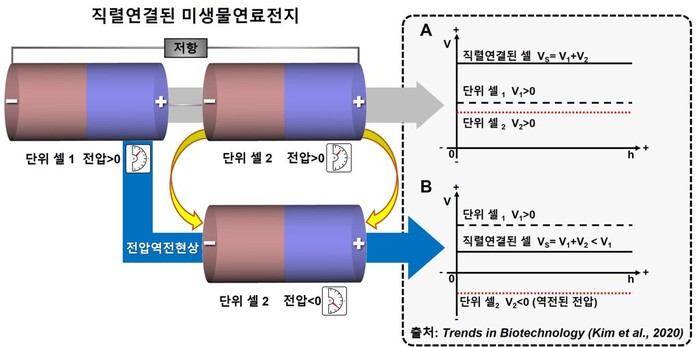

미생물연료전지는 이론적 발생전압이 낮기 때문에 단위셀을 직렬로 연결하는 방식으로 출력을 높인다.

이 과정에서 전압이 역전되는 현상(voltage reversal)이 빈번하게 발생해 실용화에 걸림돌이 되고 있다.

연구팀은 전압 역전 현상이 시스템을 구성하는 단위 셀 간의 성능 차이 때문에 발생한다는 원인을 규명했다.

그동안 이 현상에 대한 특징과 추정 원인들에 대한 논문이 발표되었으나 해결에 대한 실마리는 찾지 못한 상태였다.

단위셀 내 양극과 음극의 반응속도 차이 또는 단위셀간 성능의 불균형을 최소화 하기 위해 각 셀들의 전류생산 능력이라는 용어를 제안하고, 이들간 균형을 유지할 수 있는 방안을 제시했다.

연구팀은 산화환원효소를 사용하는 극소형 효소연료전지 시스템 집적화에 제안한 방식을 우선 적용할 계획이며 미생물연료전지 매크로시스템의 효율화에 대한 연구를 지속할 계획이다.

장 교수 연구팀은 국제적 학술출판사 'Cell Press'가 발행하는 국제학술지의 의뢰받아, 연구 동향을 망라한 리뷰(Review) 논문을 소개했다.

이번 연구의 성과는 국제학술지 'Trends in Biotechnology'에 지난 1월 21일 게재됐다.

<미생물연료전지(Microbial Fuel Cell, MFC)>

미국 NASA 우주 여행 시 인간배설물 처리와 전기 생산 위해 연구

땀으로 충전되는 웨어러블 기기, 처리장 하수를 활용한 전력생산 등 활용

미생물 균체를 촉매로 사용해 유기물을 분해하고 이 때 발생하는 화학에너지를 전기에너지로 직접 전환하는 기술이다.

폐수같이 유기물이 포함된 환경 폐기물을 처리하면서 전기를 생산할 수 있다는 점에서 차세대 청정에너지 기술로 주목받고 있다.

미생물이 유기물을 산화시켜 발생하는 전자와 수소이온이 양극과 음극을 오가며 물과 전기를 만들어낸다.

미생물 기작과 연료전지의 융합 기술을 이용한다.

유기성 오염 물질로 전기를 생산할 수 있어, 하폐수 처리비용 절감과 전기에너지 생산에 따른 경제적 이득이 크다.

이러한 원리를 이용하여 미국 NASA에서 우주 여행시 가장 골칫거리인 인간배설물 처리와 전기 생산을 위해 연구하기도 했다.

미생물연료전지는 매개성(mediated), 비매개성(unmediated)의 큰 분류로 나눌 수 있다.

20세기 초 증명된 매개성은 한 매개자를 사용하였는데, 이 매개자는 세포 내 세균의 전자를 양극(anode)으로 옮겨주는 화학물질이다.

비매개성은 1970년대에 등장하였으며 이 유형의 MFC에서 세균은 일반적으로 자신의 외막에 시트코름 등의 전기화학적으로 활성화된 산화 환원 단백질을 보유하고 있어서 전자를 직접 양극에 전달할 수 있다.

21세기 MFC는 폐수처리에 상업적으로 사용되기 시작했다.

미래를 주도할 유망 신기술로 각광받은 미생물연료전지는 인분, 가축분뇨 등의 유기오염물질로부터 오염물질 처리, 전기 생산, 유용자원물질 회수를 동시에 수행할 수 있는 장점을 가졌다.

기존 호기성 수처리 공정에 비해 1/10 수준의 슬러지만 배출된다.

유기오염물질과 영양염류 물질을 동시에 제거한다.

전기를 생산하기 위하여 바이오가스로부터 정제공정과 발전기 등의 추가 공정이 필요한 혐기성 소화와 다르게 직접 전기를 생산할 수 있는 장점도 있다.

현재까지 분뇨로부터 미생물연료전지를 이용하여 핸드폰 충전 및 작동, 무선 데이터 송신 등에 사용했다.

IoT 기술발전과 함께 무선네트워크 기기 등의 전원으로의 개발도 가능하다.

미생물연료전지를 통해 하수처리장으로 유입되는 하수를 100% 전기에너지로 전환한다면, 하수처리장에서 필요한 전기의 3배에 달하는 에너지 생산이 가능하다.

미생물연료전지의 성능은 과거 10년에 비해 10,000배 이상 향상되었으며 국내 중규모 이상의 하수처리장 전체에 미생물연료전지를 이용한 수처리 공정 운영시 전기생산, 슬러지 감량, 폭기비 절감으로 연간 2천억원의 비용 감소 효과가 발생할 것이라는 경제성 분석결과가 발표되기도 하였다.

땀으로 충전되는 웨어러블 기기, 처리장 하수를 활용한 전력생산 등 미생물 연료전지가 실용화돼 가고 있지만 아직은 효율이 낮아 지속적인 개발이 필요한 상황이다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]