[에너지단열경제]이재철 기자

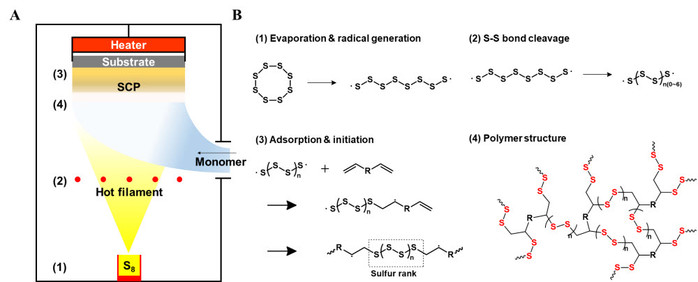

기체 상태 황을 공중합해 고굴절 박막을 제조하는 방법의 모식도./KAIST 제공

한국과학기술원(KAIST·총장 신성철) 임성갑 생명화학공학과 교수팀이 차국헌 서울대 화학생물공학부 교수, 임지우 경희대 화학과 교수팀과 함께 단 한 차례 증착 반응으로 굴절률이 1.9 이상인 투명 플라스틱 필름 제조 기술을 개발했다.

굴절률은 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 단위다.

진공상태에서 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도 비율을 의미한다.

최근 모바일 기기 및 이미지 처리 등에 사용하는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재 수요가 급격히 늘고 있다.

고분자(플라스틱) 소재는 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있어 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다.

하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물다.

비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며 소재 관련 원천기술 대부분도 일본이 보유하고 있다.

국내 입장에서는 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 필요한 상황이다.

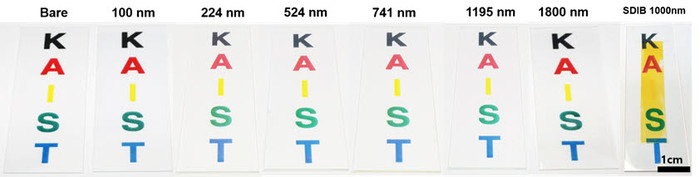

이번 연구에서 합성된 초고굴절 고분자의 두께별 사진./KAIST 제공

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다.

원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용한 결과다.

우수한 열 안정성, 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성을 갖춘 고분자를 만들었다.

또 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있는 특성도 구현했다.

연구팀은 “기상 반응 특성 때문에 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 구현했다”고 설명했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술 국산화와 더불어, 디스플레이 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용할 수 있다.

KAIST 임성갑 교수(왼쪽 두번째) 연구팀./KAIST 제공

경희대 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초고굴절, 고투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다"면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 한다"고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴스(Science Advances) 이달 8일자 온라인판에 게재됐다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]