최근 쏟아지는 폐플라스틱 성분 다양해 물리적 재활용 비중 낮아져

화학적 재활용, 비싼 비용과 탄소 발생 비판 속에도 혼합 페플라스틱 처리 대안으로 부상

폐플라스틱 문제 해결하다 환경을 침해하는 또 다른 주범이 될 수 있다는 지적도 나와

코로나 19 여파로 일회용 플라스틱을 비롯한 폐플라스틱이 급속히 늘어나면서 ‘플라스틱 순환 경제’라는 재활용이 시대의 화두로 떠오르고 있다.

탄소 배출이 적어 가장 친환경적인 물리적 재활용 방식이 처리 용량의 한계에 부딪히고 있는 상황에서, 비싼 비용과 기술적 한계로 인해 정체돼 있던 화학적 재활용이 새롭게 부상하고 있다.

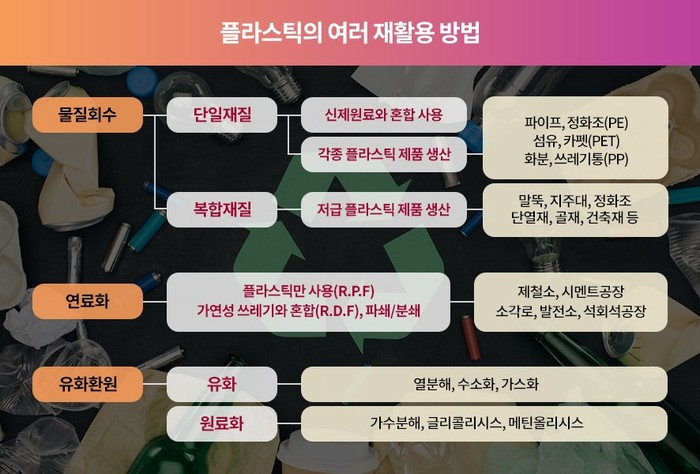

현재 플라스틱의 재활용은 크게 세 가지 방식이다.

물리적 재활용(기계적 재활용)과 화학적 재활용, 그리고 열적 재활용이다.

이 가운데 열적 재활용은 플라스틱 폐기물을 단순하게 태워서 열로 재활용한다는 의미로 엄격히 따지면 재활용이라 볼 수가 없다.

결국 재활용은 물리적 재활용과 화학적 재활용인데 가장 친환경적인 요소를 지니고 있는 것은 물리적 재활용이다.

플라스틱 본래의 성질을 변형시키지 않고 단순한 공정으로 재활용품을 만들어내는 만큼 활용 과정에서 탄소를 적게 배출하고 비용도 저렴하다.

회수한 폐플라스틱을 잘게 분쇄해 펠릿(Pellet) 형태로 만든 다음 세척·선별·혼합 등을 거쳐 기존 원료와 적당한 비율(20~50%)로 혼합해 플라스틱 소재로 만든다.

비교적 단순한 기계적 처리 공정만을 거치기 때문에 매우 친환경적이다.

특별하게 많은 열을 가하지도 않고 변형도 주지 않기 때문에 에너지 투입도 가장 적은 에너지 효율적 방식이다.

현재까지 재활용되는 폐플라스틱의 90% 이상은 이 방식을 통해 재생 플라스틱으로 재탄생하고 있다.

여기에 재활용 제품을 만드는 과정의 저비용과 재활용 과정의 화학적·열적 처리가 적어 지구온난화의 원인인 탄소 발생도 저감시키는 최고의 재활용 방식이다.

하지만 재활용 원료인 페플라스틱의 분리수거와 세척과정 등의 제한으로 한계에 봉착하고 있다.

즉, 화학 구조 변화 없이 물리적인 형태만 바꾸다 보니 여러 화학제품이 혼합되거나 오염된 플라스틱엔 적용하기 어렵다.

최근 들어 쏟아지는 폐플라스틱의 성분이 다양해 처리해야 할 전체 물량에서 물리적 재활용 비중이 낮아지고 있다.

여기에 재활용을 거듭할수록 질이 떨어지는 것도 해결해야 할 과제다.

이러한 상황에서 국내외 대기업과 연구소 등에서 화학적 재활용 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

물리적 재활용에 비해 수십 배 이상 비싼 비용과 에너지의 과다한 투입으로 탄소 발생을 부추긴다는 비판을 받아왔지만 페플라스틱 처리의 한계를 극복하는 대안으로 급부상하고 있는 것이다.

화학적 재활용은 많게는 수만 개의 단량체(monomer)가 모여 구성된 고분자 형태의 플라스틱을 화학적 반응을 통해 최초의 원료였던 단량체로 되돌리는 방식이다.

친환경과 비용 여부를 따지지만 않는다면 폐플라스틱을 원재료로 환원시켜 원래의 플라스틱으로 재탄생시키는 완벽한 방식이다.

하지만 이 같은 이론에도 불구하고 아직까지는 현실적으로 완벽한 재활용 제품 생산이 힘들다.

화학적 재활용에 사용되는 주요 기술은 해중합과 열분해다.

해중합은 기존 폐플라스틱을 화학적으로 잘게 쪼개 플라스틱의 기초 재료를 만드는 기술이다. 최초 플라스틱과 유사한 물성을 보이기는 하지만 물리적 재활용과 마찬가지로 원료가 되는 폐플라스틱이 단일 성분이라는 점이 전제조건이다.

현재 해중합 기술을 적용할 수 있는 제품은 페트, 폴리우레탄 등에 불과하다.

열분해 방식은 폐플라스틱을 산소가 없는 반응기에 넣고 반응기 밖에서 열을 가해 분해하는 기술이다.

폐플라스틱을 가스와 오일, 잔류물 등으로 분해해 오일 등은 석유화학 제품의 원료로 다시 활용할 수 있는 만큼 혼합 플라스틱의 처리도 가능하다.

혼합 플라스틱의 처리는 기술 개발과 투자 설비 등에서 높은 비용이 투입돼야 하고 많은 에너지 사용으로 탄소 저감에 긍정적이지 못함에도 불구하고, 화학적 재활용의 필요성을 부각시키는 요인으로 등장하고 있다.

이 같은 이유로 물리적 재활용의 획기적인 기술 개발이나 단일품목의 플라스틱 규제가 없는 한 향후 전 세계적으로 화학적 재활용이 대세로 자리 잡을 가능성이 높다.

업계에 따르면 전 세계 화학적 재활용 시장 규모는 오는 2030년 410만t에 달하면서 전체 플라스틱 재활용 시장에서의 점유율이 20% 이상이 될 것이라는 전망이다.

국내 기업들도 플라스틱 재활용 기술 개발과 설비 확충에 줄지어 나서고 있다.

최근 SK종합화학은 2025년까지 5조원을 투자해 회사가 생산한 플라스틱을 모두 재활용한다는 입장이다.

원유 부산물인 나프타에서 에틸렌·프로필렌 등으로 분해한 기초 화학제품으로 플라스틱 소재·원료를 만드는 것에서 서서히 탈피해 폐플라스틱 등을 활용해 연료나 새 플라스틱 재료를 만든다는 것이다.

이외에도 GS칼텍스나 LG석유화학, 한화 등도 비슷한 방식의 사업 플랜을 공개한 바 있다.

이런 가운데 미국 애크런대 고분자과학대학 왕쥔펑 교수팀이 재활용이 쉽지 않은 플라스틱을 완전 재활용할 수 있다는 연구 결과를 소개해 눈길을 끌고 있다.

지난달 18일 과학저널 ‘네이처 화학’에 실린 내용에 따르면 연구팀은 고분자인 중합체를 원래 재료인 단위체로 다시 분해할 수 있도록 처음부터 설계해 플라스틱의 지속가능한 화학적 재활용의 실마리를 찾았다.

고성능의 컴퓨터를 동원해 다양한 방법의 계산을 수없이 거듭한 끝에 적합한 이론적 단위체를 찾아냈다.

이후 이론적 단위체를 실제 단위체로 만들어내고 이 단위체 원료를 중합 반응을 통해 고분자 합성에까지 성공했다.

연구팀이 합성한 고분자는 기존 플라스틱의 특성인 열에 대한 안정성과 기계적 특성이 뛰어난 것으로 나타났다.

370℃의 고온에서도 분해되지 않을 만큼 열에도 강했다.

이렇게 얻은 단위체 원료를 다시 사용하고 중합해 수차례 반복해도 플라스틱의 물성이 떨어지지 않아 폐플라스틱에서 처음과 같은 고품질 원료를 뽑아낼 수 있다는 것이다.

또 새 플라스틱과 다른 유형의 플라스틱 불순물이 포함돼도 해결할 수 있다고 공개했다.

화학결합 구조가 다른 각종 플라스틱과 색상 유무를 떠나 여러 형태의 플라스틱 쓰레기를 섞어 처리해도 새 플라스틱의 분자만 분리해낼 수 있다는 것이다.

즉, 플라스틱 원료를 일일이 선별할 필요가 없어 재활용률을 100% 가깝게 끌어올릴 수 있다는 의미다.

이처럼 국내외에서 화학적 재활용이 폐플라스틱의 완벽한 재탄생을 위한 선봉장으로 대두되고 있지만 넘어야 할 산이 너무나 많다.

기술 개발과 설비 구비에 투입되는 값비싼 비용은 차치하고라도 물리적 재활용에 비해 훨씬 많이 쏟아 붇는 열과 전기 등의 에너지 사용이 큰 문제다.

과다한 에너지의 사용은 현재 구조에서 기상 이변의 주범인 탄소 배출을 피할 수 없다.

폐플라스틱으로 인한 환경 문제를 해결하기 위해 등장한 새로운 방식의 기술이 환경을 침해하는 또 다른 주범이 되어서는 안돼야 하기 때문이다.

[ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]